黒ペンだけでシンプルノートテイキング|モノクロノートの作り方

みなさまこんにちは、伊佐奈 瑛(@IsanaAkira)です。

今回はモノクロノートの作り方をご紹介します。黒ペン一本でできるのでシンプルかつスピーディなのが特徴!

進みが早い授業や、自習などさっとメモしてまとめたいときにおすすめです。

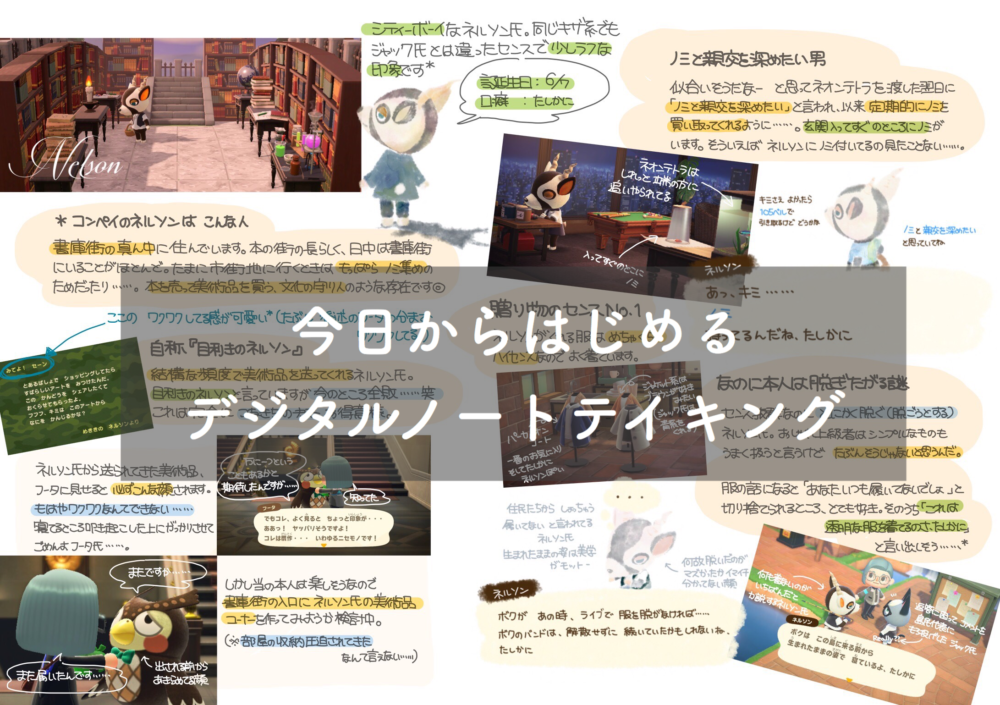

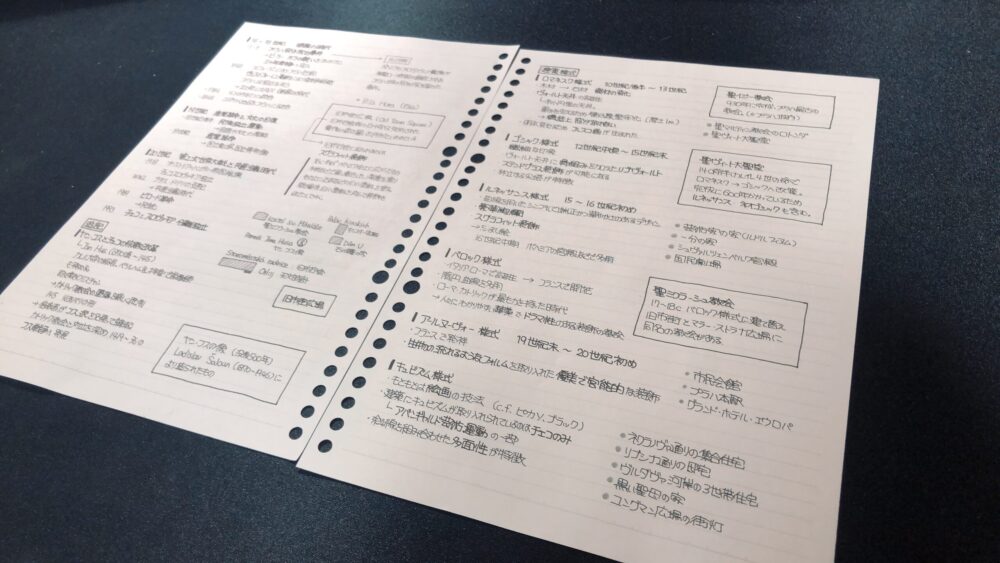

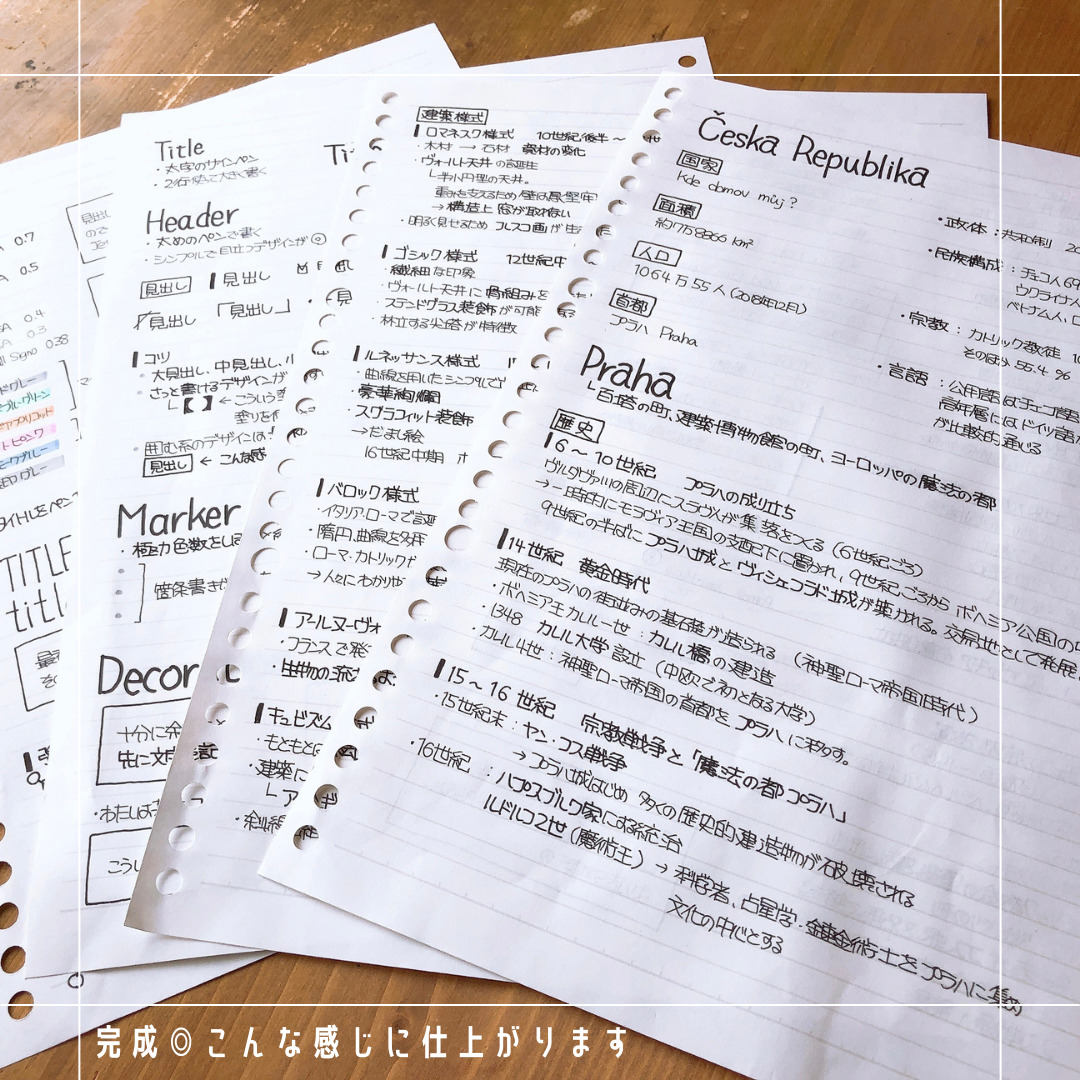

まずは完成図から

今回ご紹介するモノクロノートの完成図はこんな感じ。

自習や調べ物、ちょっとした下調べのノートはいつもこのスタイルで作っています。

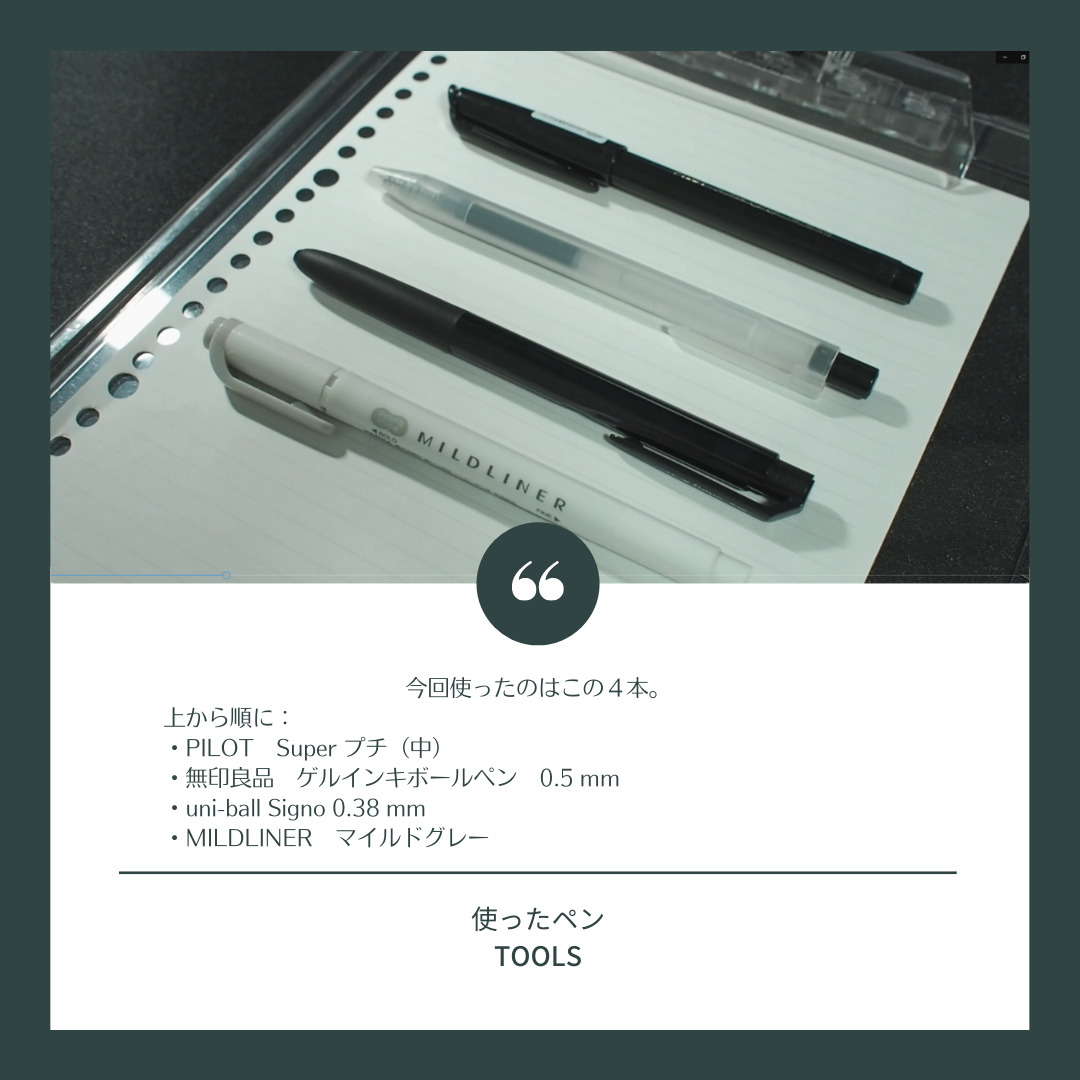

使ったものたち

今回使ったペンは以下の通り。

- PILOT Super プチ(中)

- 無印良品 ゲルインキボールペン 0.5 mm

- uni-ball Signo 0.38 mm

- MILDLINER マイルドグレー

全部黒ですが、ここは黒じゃなくてお好みのカラーでも大丈夫。

PILOT Superプチはプレイカラーシリーズに置き換えてもくっきり見やすいのでおすすめです。

青色をチョイスすると勉強向きになりますが、全部青にするとちょっと見づらい(※経験談)気がするのでご注意を。

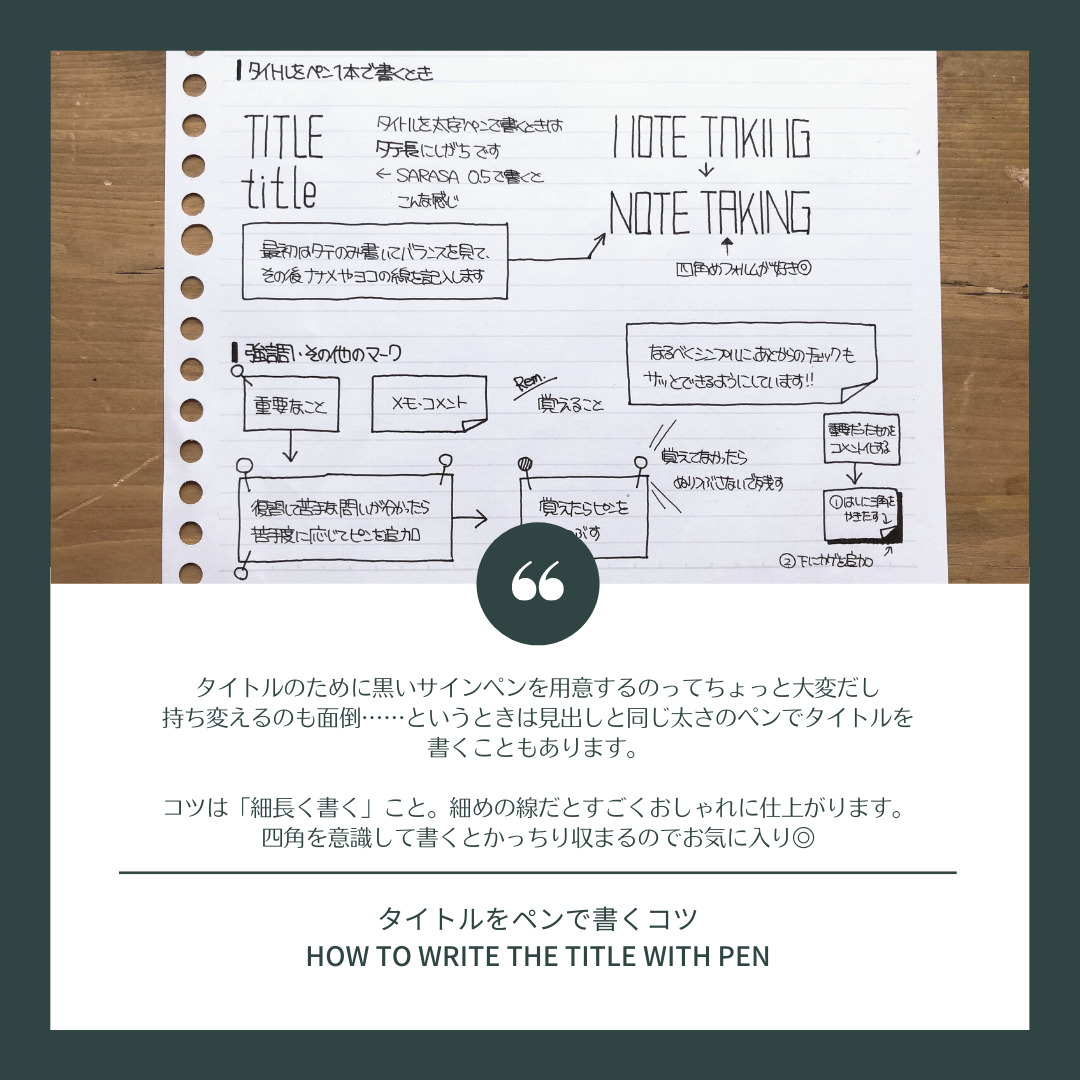

1|タイトルの書き方

タイトルはサインペンを使って書いていきます。

真四角に書いても可愛いけれど、ちょっとでもスピーディに書くためにわたしは細長い文字にしがちです。こうすると無条件におしゃれになる(気がする)不思議。

ボールペンでも代用できます

サインペンがお家にないよ!! という場合や、タイトルを書くたびに持ち変えるのが面倒……という場合は太字のボールペンでも代用可能。

そのときも縦長文字にするとビシッとハマるので試してみてください◎

余談ですが、タイトルはじめ大きめの文字でアルファベットを書くときは縦線を先に書くとバランスが取りやすいです。

縦線を書くときは「これは文字だ」と思わず「高さと幅が揃った線を書くこと」を意識すると綺麗に書けるので、ぜひお試しを!

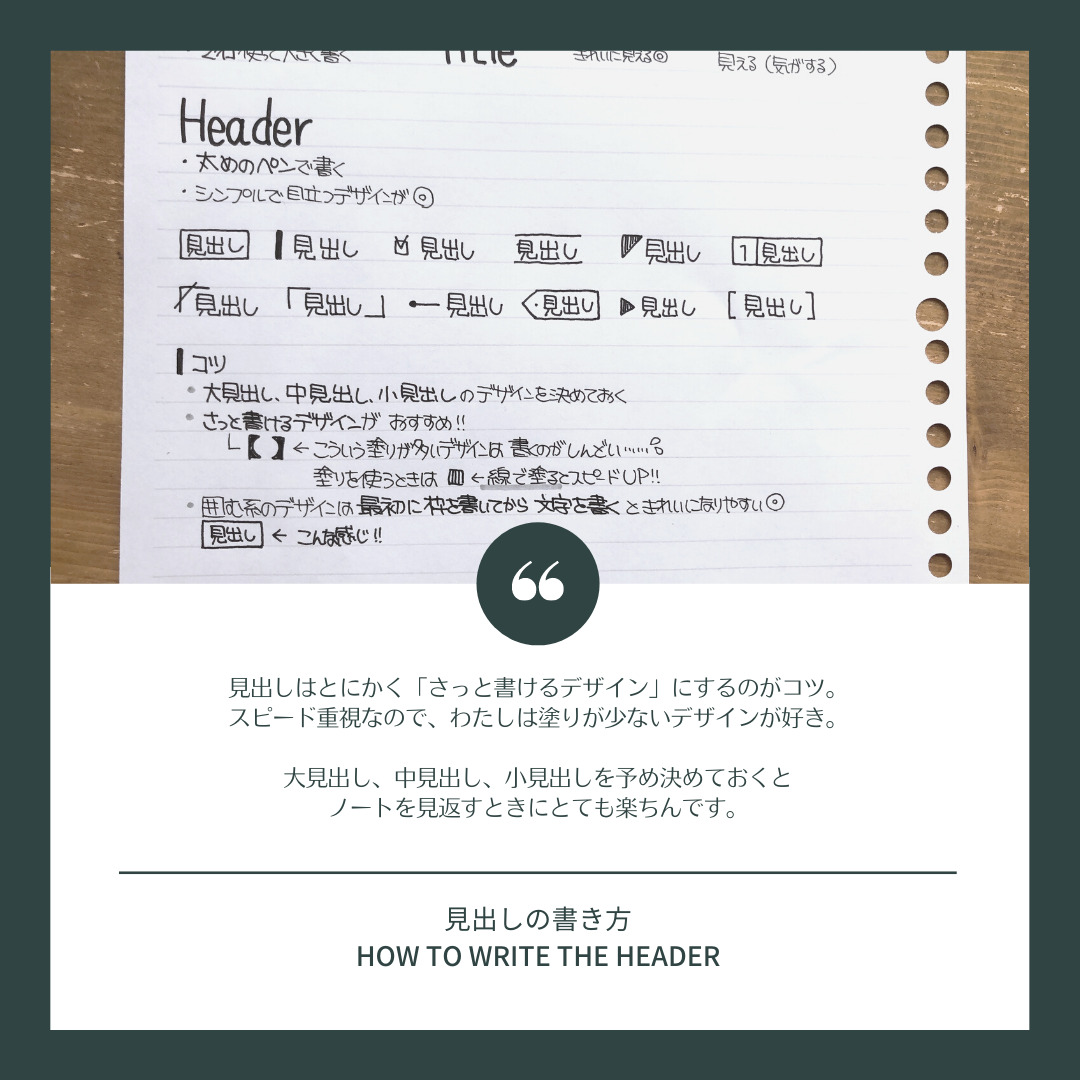

2|見出しの書き方

見出しはあらかじめデザインを決めておくのがコツ。

大見出し→中見出し→小見出しの順を意識して、徐々に目立たないデザインにしていくとノートを見直すときに混乱しません。

特に塗りが多いデザインはシンプルでも時間がかかってしまうので、ノートを取る時間がかさみがち。

わたしは【】←これを愛用していた時期があるのですが、中を塗る時間が地味に気になってしまったので今は [] ←こういう鉤括弧を使うことがほとんどです。

それから、囲うタイプのデザインを採用するときは枠を先に書くと文字が窮屈にならないです。文字を先に書くとどうしても枠と接触事故を起こしたり、枠が下の段にはみ出してしまったりするんですよね……(つらい)

デザイン案はいくつか出してみるのがおすすめ。実際に書いてみてイマイチだったら、別のデザインに変えて様子を見ています。

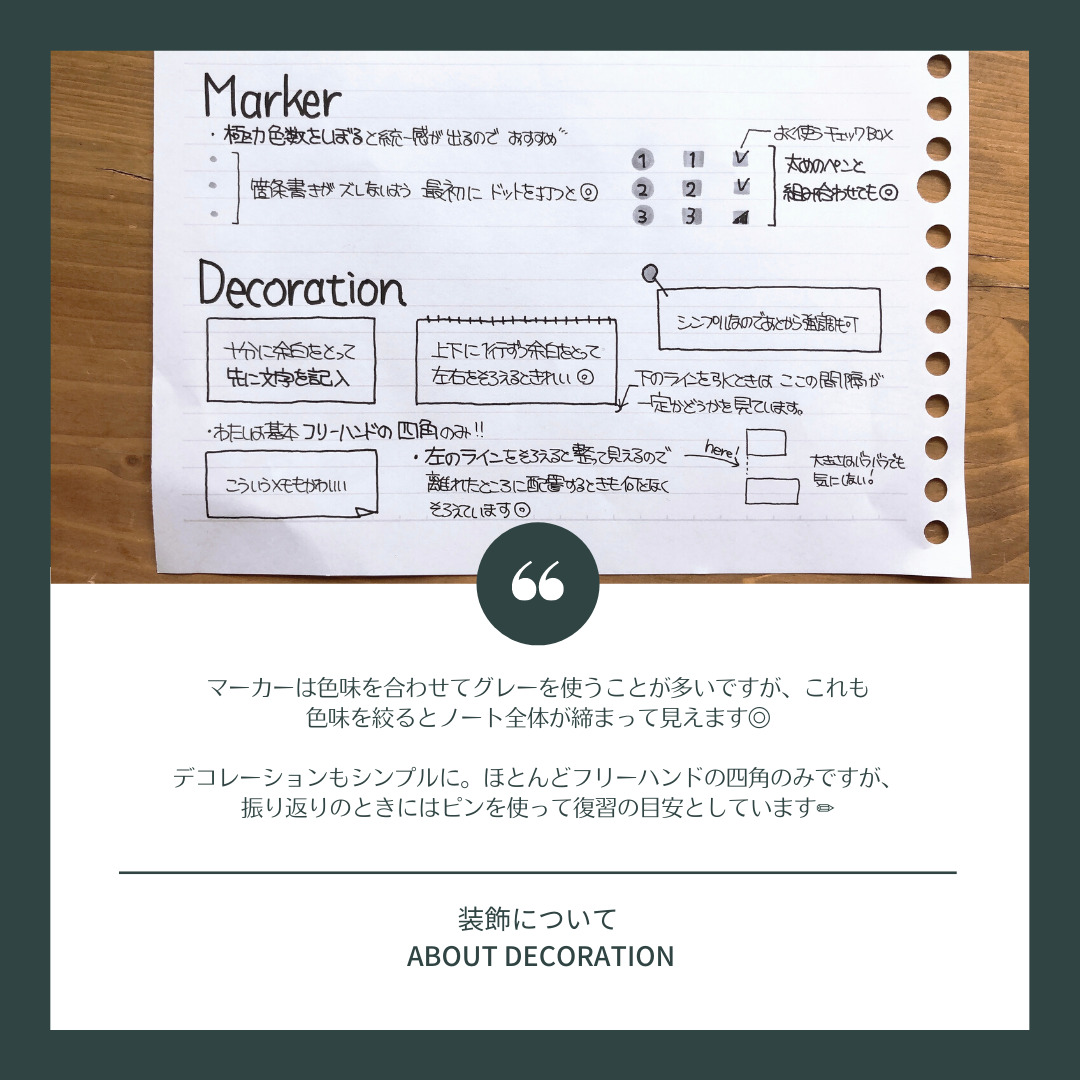

3|装飾について

ノートの装飾はシンプルにフリーハンドの四角のみです。

時間がかからないというメリットに加えてあとから書き足して重要部分を目立たせやすいという強力なメリットがあるので、学生時代からノートはずっとこのスタイルで取っています(ガチ推しポイント)。

四角で囲うのは「ここ大事だな」と思った部分や「あとで見直したいな……」と思った怪しげな箇所。

ノートを取りながら、あるいは授業を受けながらなんとなく感じるぴりりとした気配。あいつを感じたらとりあえず四角で囲うと覚えておくと便利です。

ギュン詰めで書くとめちゃくちゃ窮屈な印象になるので注意。やっぱり余白は多めのほうが見直しやすい上に、あとからコメントを書き入れるときもゆったり書けて便利です◎

左辺が一直線上に来るようにすると、四角の大きさがバラバラでも揃って見えます。もちろん、これは右の辺を揃えたり下の辺を揃えたりしてもOK!

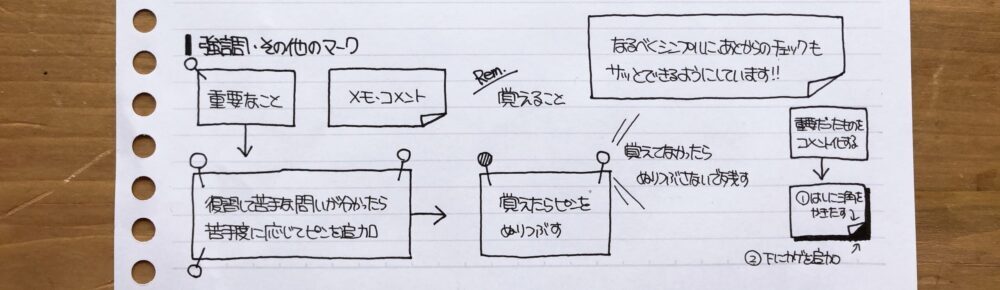

大事な部分の目立たせ方

ノートを見直しているとき、ここは特に重要だというところやめちゃくちゃ間違えやすいといった部分が出てきたらピンを追加するようにしています。

とんでもなく苦手なものがでてきたら、ピンを何本か立てて復習するたびに中を塗りつぶしてゆくと復習回数がカウントできるのでおすすめ。

ピンの色を「不正解=赤」「正解=青」「復習=緑」といったように変えて分類するのも便利です。

ちょっとだけデザインを変えて端っこを折り返したメモは先生がぽつりとつぶやいた補足事項をメモするときに使います。

それから、最初は大事だと思って四角にしたけれど実はそうでもなかったという部分がでてきたときは、画像右端のように影をつけたメモデザインに変えてしまいます笑

ここは復習したからもう完璧! となった場所にも使えるので、ぱっと見て「あ、ここは大丈夫なんだな」とわかって便利。最近は影をつけるのが面倒(※安定のずぼら)なので、上部に線を書き加えてリングノート風のデザインにして復習完了の合図にしています◎

ピンを立てる分類法がとにかく便利なので、ぜひ試してみてください◎

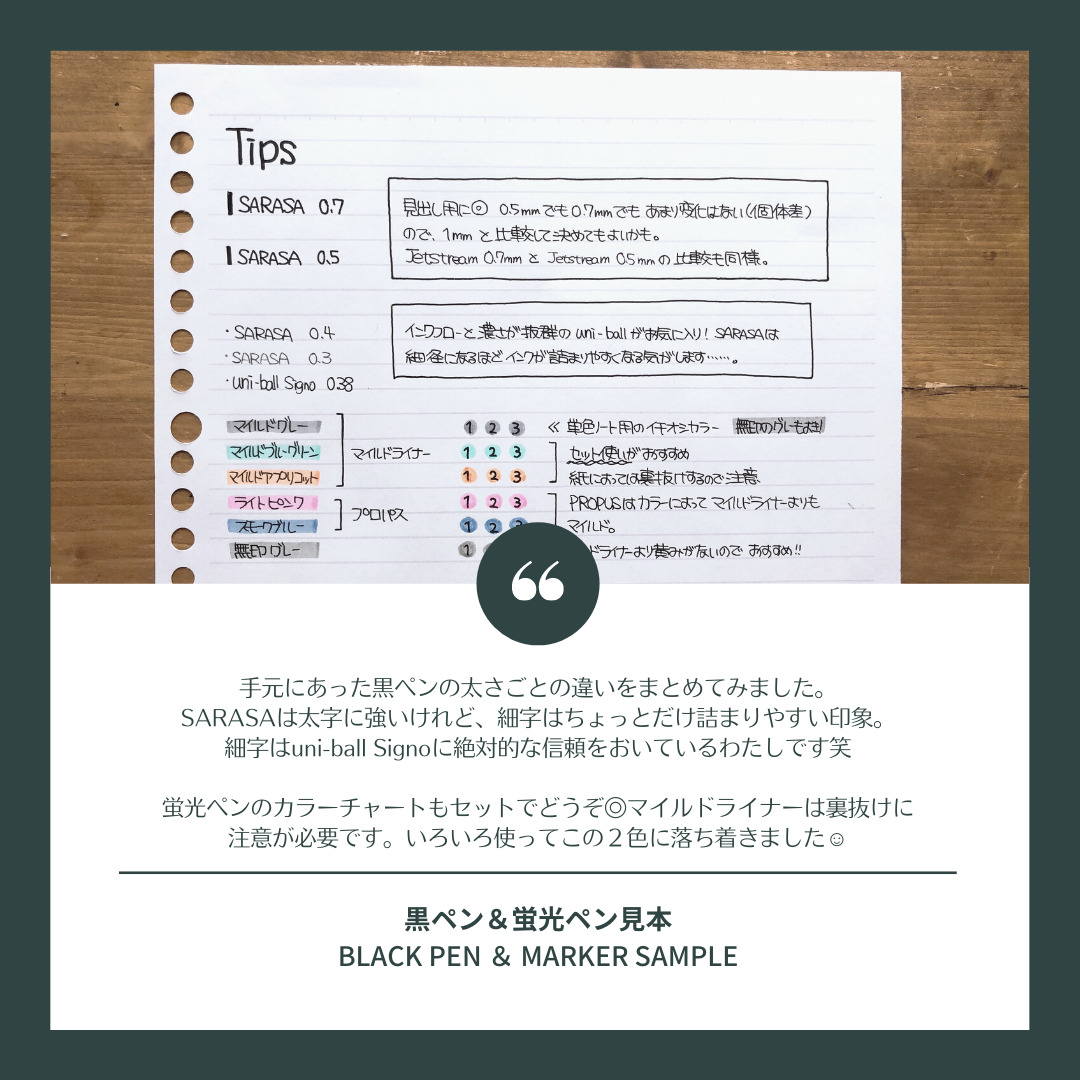

おまけ|ペンごとの太さや色味の見本

手元にあったペンの太さ&色見本を作ってみました。

黒ボールペンについて

SARASAなどの水性ボールペンは太さの違いがはっきり出るものの、Jetstreamをはじめとした油性ボールペンは太さの違いがあまり見られない印象。

画像内のSARASA 0.3 mmのように、SARASAは細字になるほど詰まりやすい印象です。太字のインクフローはめちゃくちゃに良くてお気に入りなので、SARASAは0.5 mm以上の太さを使うのが安定かな? と思っています。

そしてもう何度目なんだよと言われそうですが、細字ボールペンのイチオシがuni-ball Signoの0.38 mm。

これはもう神。学生時代から学びを支えてくれている強力な一本です。数え切れないほどリピートしていますが、一度もインクが詰まったことがありません。

難点があるとすると、インクフローが良いぶん減りが早い気がするのと、たまにめちゃくちゃ軸が緩みやすい個体に当たるということくらい。

最近愛用しているEnergel infree。書き味が今までのお気に入り:uni-ball Signoを超えてきた◎

あとすごく地味なんだけど、本体色はすべてクリア、軸に色がついているので「どんな色でも軸だけ変えたらOK」なサステナビリティが好き。色確認のために、本体まで着色する意味ってないんだよね。 pic.twitter.com/Z4ZrtJn0X0

— 瑛@読書 (@IknowAkeyA) August 10, 2021

書き味もめちゃくちゃ良くて、ノートにするする吸い付くようなインクフローがたまらなく心地よかったです。黒色を入手したら、またレビューを投稿しますね◎

蛍光ペンについて

蛍光ペンは基本マイルドライナーがおすすめなのですが、灰色については無印良品のグレーのほうが黄みがなくておすすめです。

モノクロノートを作るときは、マーカーの色も1色に絞るほうが綺麗にまとまるので

- 無彩色ノートにしたい:グレー

- アクセントカラー入れたい:彩度が高いマーカー

とするといい感じになります。

マイルドグリーンあたりが裏抜けすることが結構多いような気がします……笑

また、色味によってはマイルドライナーではない蛍光ペンのほうがマイルドな色味であることも多いので、試し書きをして好みのマーカーを見つけてください◎

まとめ

いかがでしたか?

今回は無彩色でまとめたモノクロノートの作り方をご紹介しました。

勉強時の青ペンノートや趣味用のカラーノートの作り方もまとめてゆく予定なので、みなさんの勉強やノート作りの参考になれば嬉しいです◎

それでは、また次の記事でお会いしましょう!