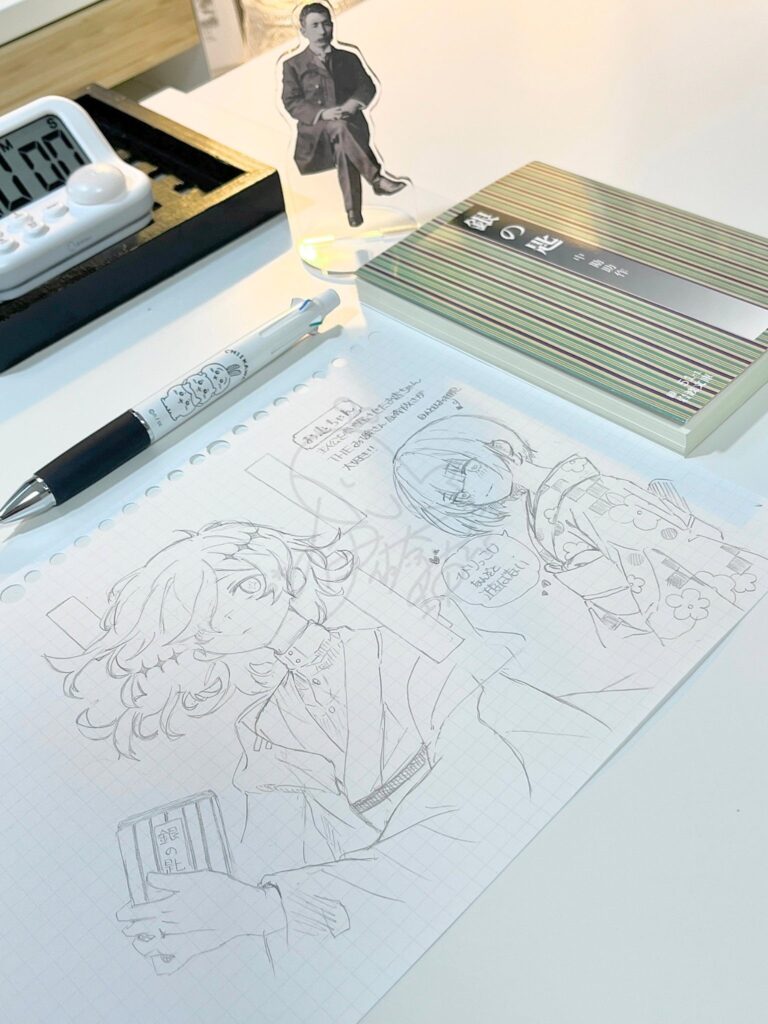

2025年8月のおすすめ本:中勘助『銀の匙』

2025年8月のベストブック「銀の匙」。

夏目漱石が絶賛したことで知られる『銀の匙』の物語は、主人公「私」が子供の頃の記憶を日記のように綴る形式で進んでいきます。

この物語を編んでいる言葉がとにかく美しい!

読み進めるほどに懐かしさがこみ上げてくる、静かな読書タイムをあなたに。

中勘助について

中勘助(1885~1965)は東京神田生まれの作家。

今回紹介する『銀の匙』は彼の代表作で、大正2年(1913)及び4年に、夏目漱石の推薦で『東京朝日新聞』に連載されたもの。

タイトルは、生まれつき病弱で叔母に「銀の匙」で薬を飲まされて育った思い出にちなんでいて、17歳の青春期までを回想する形で物語が進んでゆきます。

明治・大正時代好きの人にぜひ読んでほしい本!

鮮明かつ繊細な「子どもの頃の記憶」

大人になってから、子どものころの記憶を鮮明に描けるというのはそれだけでものすごいことだと思うのです。

懐かしかったな、楽しかったな、という淡い感覚は残っていても、たとえば「柱の六角時計が化物になる」という恐怖や親から聞いた話を真に受けて初対面の人の親切から逃げ出してしまう(「げいしゃ」の話より)といった詳細な記憶を、そのときの感覚ごと鮮明に描き出している作品はそうそうないように思います。

「虚弱な子」と周囲の大人

主人公の「私」はたいへんな難産で、虚弱体質であった上に生まれてすぐ大変な腫瘍ができる病気にかかってしまう。

虚弱、神経過敏で頻繁に頭痛に悩まされる「私」に対し「(腫瘍の治療のため)糠袋で叩いたせいで脳を悪くしたのだ」という家族は、主人公のことを「脳の弱い子」だと考え、学校をサボっても勉強ができなくても厳しくしつけることはありませんでした。

これは学校の先生も同じ。どんな態度であっても怒られないことから、「私」はクラスで一番優秀だから怒られないのだと信じてしまいます。

ところがあるとき、引っ越してしたお恵ちゃんに強烈な一言を浴びせられます。

びりっこけなんぞと遊ばない。

ー中勘助「銀の匙」

最初は自分がびりだと信じなかった主人公ですが、家に帰ってから「お前は正真正銘のびりだ」という現実を突きつけられます。

私は初めのうちこそかたくなに一番だといいはってたものの近いころ先生から 脳の悪いお子さんにあまり無理なことは云わないがこれまでのようではとても及第がさせられないから今度の試験にはもうすこし気をつけてもらいたい という注意があったというのをきいて私はわっと泣きだした。先生は私を脳の悪い子だと思って休み放題に休ませ、いくらできなくても叱らなかったのだ。私はやっぱしばかにされてたのだ。

ー中勘助「銀の匙」

仲良くしていたと思っていた人に見下されていたり、優しくしてくれていると思っていた人が自分のことを憐れんでいたと知ったりしたときの辛さは筆舌に尽くしがたいもの。

大人たちのことを罵ってもおかしくないところなのですが、ここでもひたむきな純粋さが物語をぐっと引っ張ってゆきます。

私だってびりっこけの恥ずべきことぐらいは知っている。ただいくら怠けても一番だと思えばこそ勉強しなかったのだ。はやくそういってくれさえすればおさらいもしたし、ずる休みもしなかったのに。

ー中勘助『銀の匙』

こういうことってよくあるような気がする……!

本当は直すべきことがあるのに「めちゃくちゃいいじゃん!」と言って褒めそやしたり、どうせできないだろうと思ってあえてなにも言わなかったり。

周囲が「どうせ◎◎だろう」と誰かの価値を決めてしまうことで、自分の才能に気づかないまま本当に「◎◎(作中の例で言えば「びりっこけ」)」になってしまう。

美しい言葉で綴られる世界を彩る一部であったはずの言葉が一転、刃のような鋭さを持つ、この展開には思わず息を呑みました。

感性を言語化するセンスの豊かさ

浅い緑色の粉をほろほろとふりかけてとろけそうなのを と とつゆにひたすと濃い海老色がさっとかかる。それをそうっと舌にのせる。しずかな柚子の馨、きつい醤油の味、つめたく滑っこいはだざわりがする。それをころころと二三度ころがすうちにかすかな澱粉性の味をのこして溶けてしまう。

ー中勘助「銀の匙」

てづくり豆腐の描写。

「 と 」という擬音語が完璧すぎる……!

前後の空白も含めて完璧。豆腐をつまんでいる感覚まで伝わってくる。ほんとうに見事の一言。

中勘助の描写はどれも好きなのですが、わたしはとくに食べものに関する描写が好き。

青や赤の縞になったのをこっきり噛み折って吸ってみると鬆のなかから甘い風が出る。

ー中勘助『銀の匙』

飴を噛み折る描写、秀逸すぎる……。

「こっきり」という擬音語に甘い風という表現は、中勘助のみならず読者のなつかしい記憶にも直接結びついているように思います。

ちなみに、この描写の直前にでてくる「飴のなかのおたさん」とはおたふくのこと。

境をつくらず、一人の時間も大切にする

獣と人との間に特別な境目を意識せず、同時に他人と自分の間を隔てるものの見方もしない主人公。

一方で、自分ひとりで過ごす時間も大切にしていることが本当にすてきだなあと思うのです。

私はそのじぶんから人目をはなれてひとりぼっちになりたい気もちになることがあって机のしただの、戸棚のなかだの、処かまわず隠れた。そんなところにひっこんでいろいろなことを考えてるあいだ いいしらぬ安穩と満足をおぼえるのであった。

ー中勘助『銀の匙』

やわらかくまっすぐな言葉で綴られる世界でありながら、「これは好き」「これは嫌」という主人公の意志が曲げられることなく素直に打ち出されているところも『銀の匙』の魅力。

自分のことであっても、きちんとした理由がなければ「許されない」ように感じることがある現代だからこそ、自分自身の声に耳を傾ける時間に『銀の匙』を開いてみてほしいなと思います。