読書ノートの作り方【引用ノート編】

みなさまこんにちは、伊佐奈 瑛(@IsanaAkira)です。

今回はわたしの読書ノートの取り方(引用ノート編)をご紹介します!

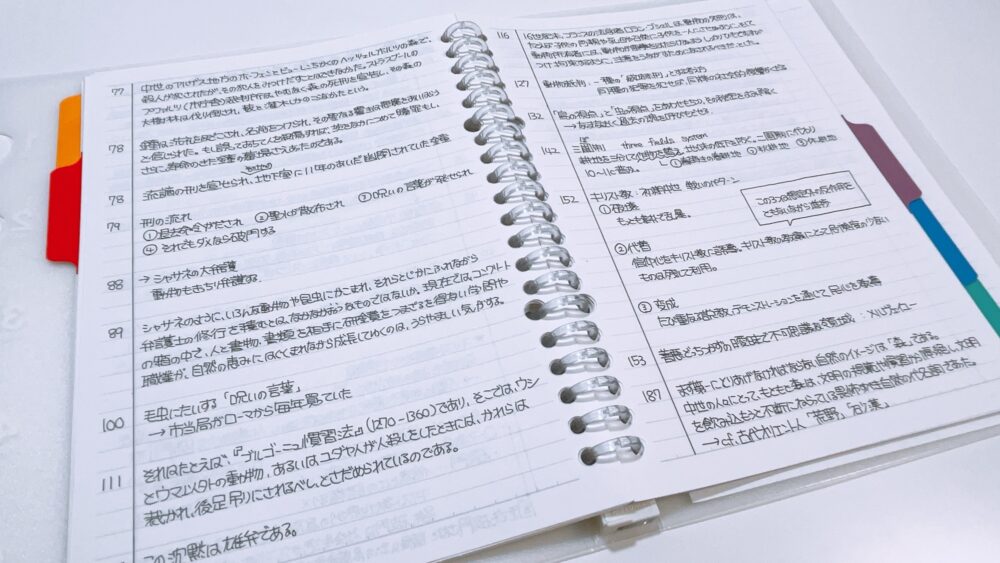

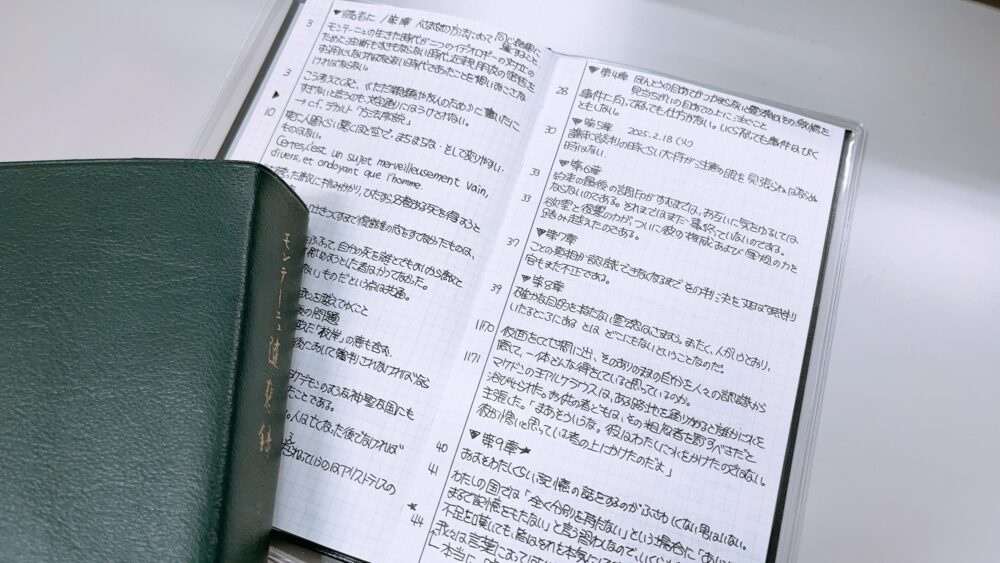

早速、ノートの中身

最初のページ

引用ノート編とついている通り、他の形式でとっている読書ノートもありますが、一番登場する頻度が高いのがこの引用形式のノート。

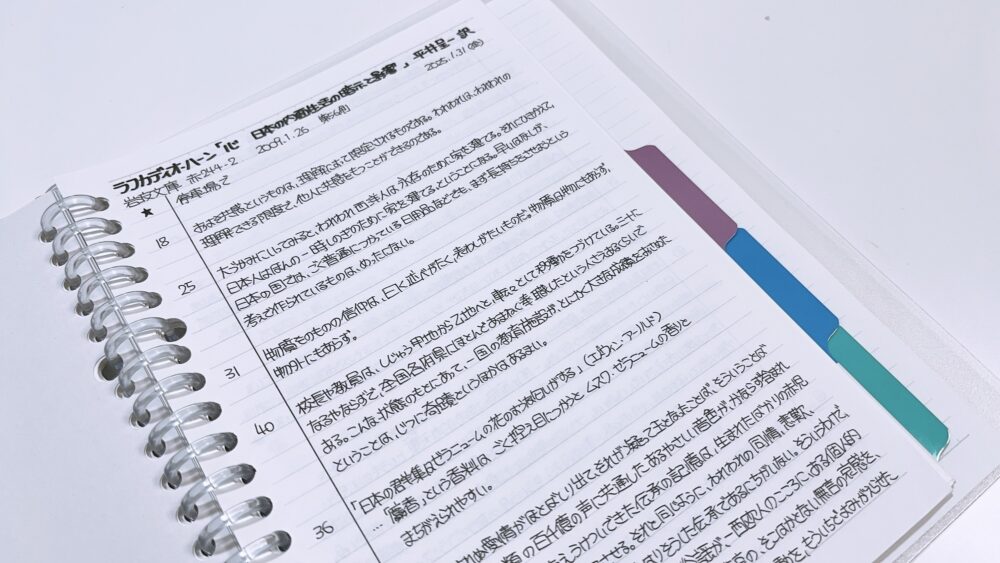

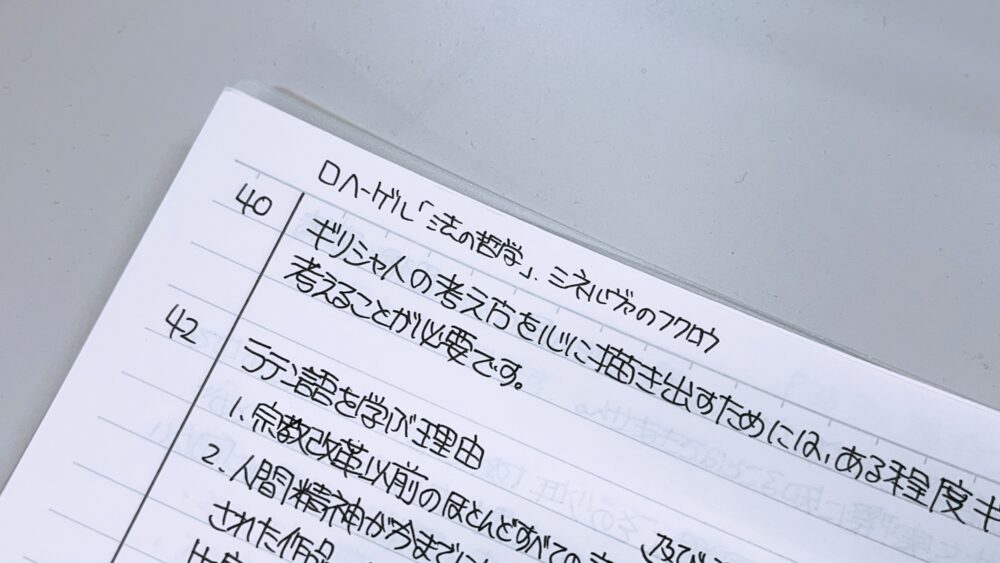

書名と著者名は1ページ目の最上段。引用元の出版社や版によって場所が大きく違ってくることもあるので、出版社、出版年、版も控えておきます。

引用ノートを付けた日付もお忘れなく!

これっていつ読んだんだっけ? という情報は結構役に立ちます。

日付なしの場合と比べると、「ああ~この本ね、読んだ読んだ」と思うことが減って「この本読んだのってこんなに前だったっけ!?」と思って再読!! ということが増えた気がしています笑

フォーマット

ノートの中身はいたってシンプル。

フォーマットをそろえるための労力を極力減らしたいので、ノートに一本線を引いたらすぐ書き始められるようにしています。

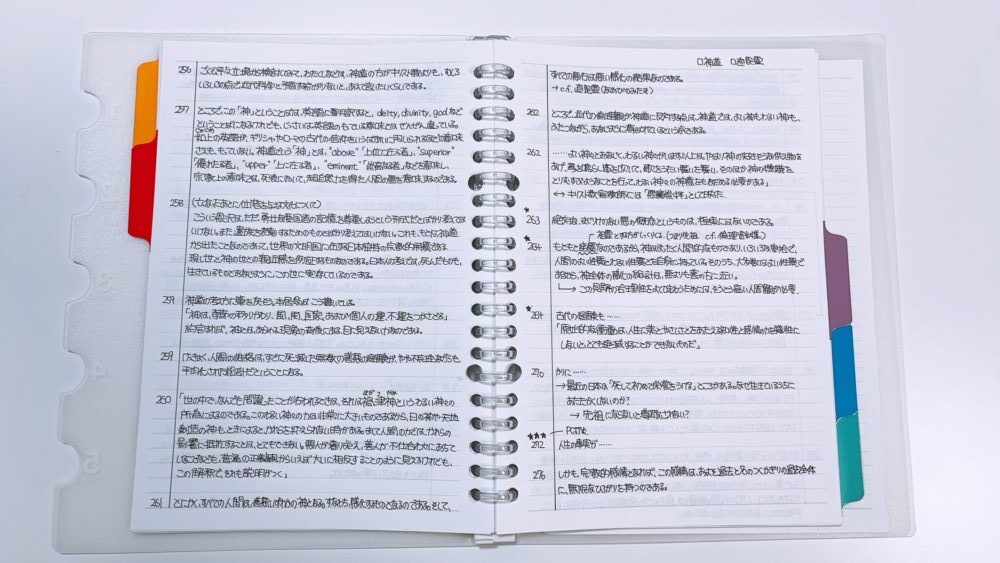

罫線左側の数字がページ数、右側が引用部分。色分けは一切せず、ページ数と引用部分をどんどんメモしていきます。

ノートを作ってみようと思ってチャレンジするけれど、なかなか続かない……という場合は、フォーマット作成にかかる手順を見直すとよいです◎

ペンを切り替えながら線を引く、項目を記入するなど、数回なら楽しめるけれど何度も繰り返すとなると面倒な作業というのは結構たくさんあります。

せっかくのやる気がフォーマット作りで元気をなくしてしまってはもったいないので、目的や性格、ノートづくりにかけることができる時間と相談して「まずは究極のシンプルフォーマットから」自分のスタイルを見つけてゆくのも楽しいです◎

使っているノート

A5のルーズリーフを引用ノートにしています。別の文献を調査しているときに関連書籍の引用ノートだけ持ち出したいという場面にも対応できて便利です。

いまは無印良品のルーズリーフを使っていますが、A5サイズならばどのメーカーのものでもOK。

ただしひとつだけ要チェックポイントがあるよ!

それは上部と下部に定規で線を引くためのガイドがついているかどうかということ。

これがあるとないとでは線の引きやすさが格段に違ってくるので、必ずガイドのあるものを購入するようにしています◎

使っているペン

いつも紹介しているペンとまっっっったく変わらなくて恐縮ですが、安定の uni-ball Signo です。0.38 mmをずっと愛用しています。インクがかすれることなく、滑らかに書ける最愛ペン。

ブルーブラックも素敵な色なので、普段ブルーブラックを愛用している人にもぜひ使っていただきたい一本です。

Signoのインクがかすれるのはインク切れ間際だけ!(※わたし調べ)

インク切れに備えて、替え芯も常備。ペン本体は100均でも購入できるので、少しお得に手に入れたいという場合は100均での購入がおすすめ◎

なぜ色分けをしないのか

理由は超シンプル。

ASDの特性:強いこだわりが発動するからです!!

このペンと決めた一本があればどんどん書き進めることができるので、必要以上に気を散らす心配がありません◎

また、妙な部分でこだわりを発揮するという性格上、色分けをするといつものペンがないと

- 出先でいつものペンがないことに気付く

- 適当なペンでメモする

- いつもと違う色になる

- 気になる

という負のスパイラルが発生しますが、黒だけなら気になるのは線の太さや色の濃さくらいのもの。

この程度なら、なんとか耐えられる気がします(?)

引用メモに残す基準と本の読み方

基準はとても簡単で、読んでいるときに心にひびくものがあったかどうか。この基準は完全に主観でOK。

ただし1度目の読書ではまだ引用ノートを作りません◎

1度目の読書

まずは自分のペースでいつも通りの読書をします。特別な読み方やノウハウなんてものはありません。

みなさんの読書スタイルに合わせた格好の読書でOK!

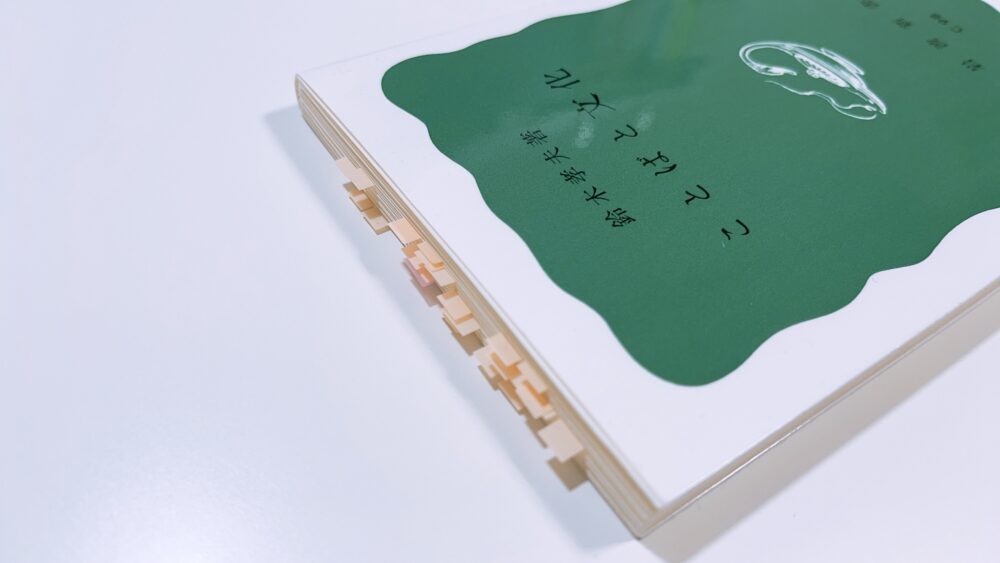

この1度目の読書では、気になったところにふせんを張り付けていきます。

ふせんをつける位置も厳密な定義があるわけではなくて、ちょっとでも「いいな」と思ったり、そんな考え方もありか! と感動したことがあったらとりあえずふせんでOK。ふせんをつけるかどうか迷ったら、とりあえずふせんをつけると考えるとよいです◎

ただし、単に「いいなと思ったところ」というのでは漠然としすぎているので、たとえば「友達にも共有したいと思う部分」や「自由研究に役立ちそうな部分」といった具合にある程度基準を具体化しておくことをおすすめします◎

2度目の読書をするときの自分に向けて、足跡を残すイメージ!

使っているのはココフセン。ココフセンカードの一番細いものか、ココフセンミニ(長さが一番短いもの)をよく使います。

ココフセンの選び方

ココフセンミニを使う場合は何色でもかまいませんが、一番細いココフセンを使う場合は「サンライト」を選ぶようにしています。

ノルディック、スタンダードの配色も素敵なのですが、文字の上に貼り付けると文字が読みづらくなります。

サンライトならばふせんをかぶせた場所の文字もはっきり読み取ることができるため、視認性が下がることもありません◎

ちょっとしたコツ:文献が出てきたら色を分ける

読んでいる本の中で引用されるなどして「別の本」が出てきたときは、色の違うふせんを貼り付けます。

「引用は◎◎色!」と決めてしまうと「ああ~◎◎色のふせんがない……ふせん貼りたいのに……」と悶々とするので、主要箇所と色が違っていたら文献というざっくりとした決め方をしています。(きっちり決められる人がうらやましい……)

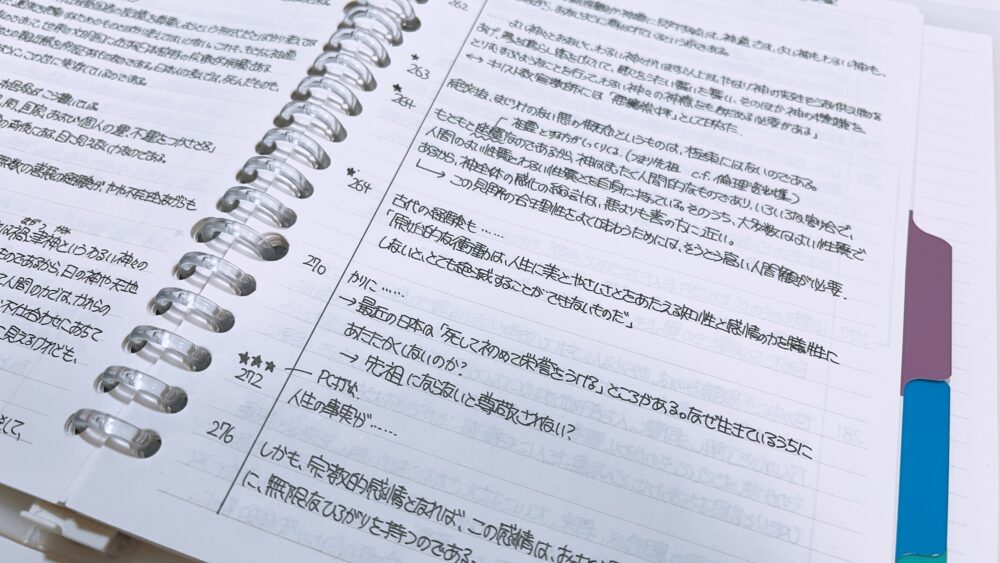

2度目の読書

2度目の読書では、ふせんを貼ったところを中心に読み返して、やっぱりここは素敵! と思う場所や、ほかの興味事項と関連していそうだと思われるところ、あとから参照したいところを引用ノートにまとめます。

よく「そのまま写す派ですか?」と聞かれるのですが、ページ数を書いて引用ではなく考えたことを書いておくこともよくあります。その場合、引用箇所は「」内に書いて区別するようにしています◎

ふせんを付けた場所を全部書き抜く必要はありません◎

読み直す中で「なんでここにふせんをつけたんだっけ?」と思う場所や「ここはちょっと趣旨とは違ったな」と思うふせんがあれば、こっそりはがしておきます笑

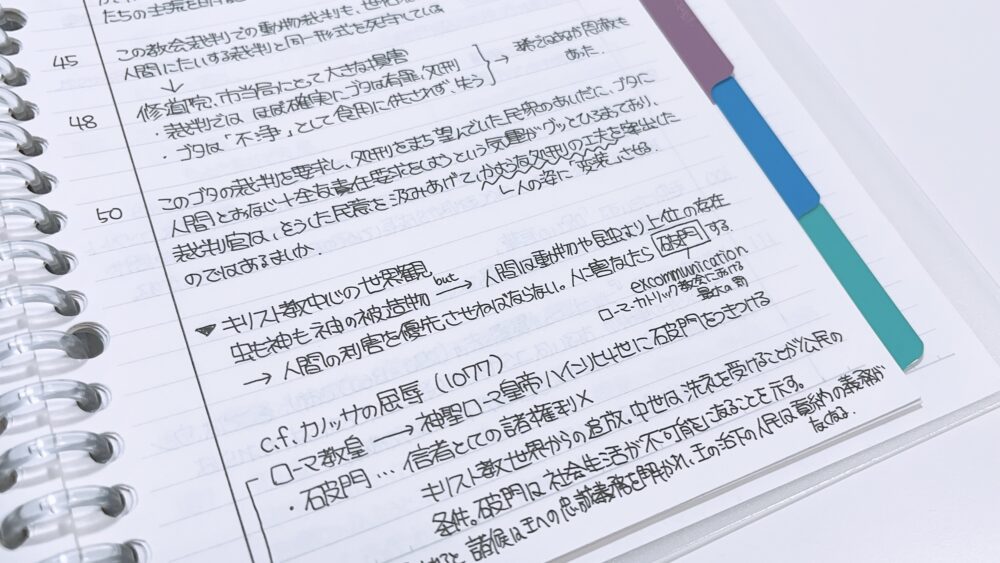

特に気に入った個所と参照したい個所

引用する中で特に印象的だった場所には★をつけます。ぱっと見たときに目に留まりやすければよいので、お気に入りのシールを貼る、スタンプを押すといった方法も素敵。

わたしは星の個数で重要度を示すようにしています! 読むたびに目が留まる部分には★がたくさんつきます。

ノートに書き込んだ時点でマークしておくとあとで楽◎

余裕がある場合は関連書籍だけ付箋紙に書き出すという方法もおすすめ。チェックリスト形式にしておくと、どの本を購入したのかがさらにわかりやすくなります◎

すべての本で引用ノートを作るべき?

あくまでもわたしの意見ですが、すべての本で引用ノートを作る必要はないと思います。

というのも、わたしにとって引用ノートは読書記録とは別で、あくまでも今後の参考として足跡を残しておくという意味合いが強いからです。

本の内容の詳細がメモしてある参考文献リストというイメージ◎

読書記録をつけるならば、引用箇所をここぞというポイントに絞るとよいかなと思いますが、このあたりは100人100通りの読書記録でよいと思っています◎

1冊の本につき1つのノートをあてることも

専門書や長い書籍には、1冊の本に対して1冊の引用ノートをあてることもあります。

まとめ

- フォーマット・色分けはできる限りシンプルに

- 引用の基準は「自分軸」でOK

- 再読で引用箇所を厳選!

- 引用ノートも再読&内容を見直すと◎

- 特に心動いた部分はハイライトする

それでは、また次の記事でお会いしましょう🐳

おまけ1:購入した本の記録法

別の機会に紹介しようと思っている本の購入メモ。月のおわりごろにその月に購入した本を冊数とともにメモしています。

Amazonで購入した本は購入履歴を参照、書店で購入した本はレシートを参照してまとめます。レシートはすぐ迷子になるので、日記帳に挟んで保管しています◎

おまけ2:引用ノートを作る本の基準

わたしの基準は「友達に紹介したいかどうか」「生徒たちにおすすめしたいかどうか」です。

「こういうときに渡せる本があったらいいのにな……」と思うことがあったらメモをしておくようにしています。

ちょっとずつ追記していくよ

新しい読書ノートができたら、中身と書き方を追記していきます。

読書ノートを作る上でのお困りごとなどがあれば、Google Formからお便りをお寄せください💌

伊佐奈瑛へのお便りはこちら:伊佐奈 瑛の質問箱🐳