【神田・玉川上水】東京半日旅行のすすめ

今回の記事は神田上水・玉川上水の歴史をたどる東京半日旅行!

ちょっとだけ移動距離が長いので、真夏の探索は飲み物と休憩をお忘れなく☕

東京都水道歴史館

東京都文京区本郷にある水道歴史博物館。

東京水道400年の歴史を江戸時代と明治時代以降に分けて展示していて、館内では実物大模型や歴史資料、映像を見ることができます。

水道歴史博物館は入館無料◎

玉川兄弟

玉川上水の造成工事を指揮した町人の兄弟。兄は庄右衛門(しょうえもん)、弟は清右衛門(せいえもん)です。

玉川上水の工事がうまくいかず、資金難に陥ったときは私財をなげうって工事費用を工面したのだとか。展示室のVTRでは玉川兄弟のその後が描かれなかったので、今度羽村市へ調査に行こうと思っています◎

水道橋の名前の由来

展示室には「水道橋」の名前の由来になった懸樋の模型も。

川にかかっているのは「懸樋」という水専用の橋。神田上水の水を江戸市中に通水するための水道管の橋がかかっていた場所だから「水道橋」と呼ばれるようになったのです◎

懸樋跡は実際に見に行くことができるよ!

今回の記事でも紹介します🐳

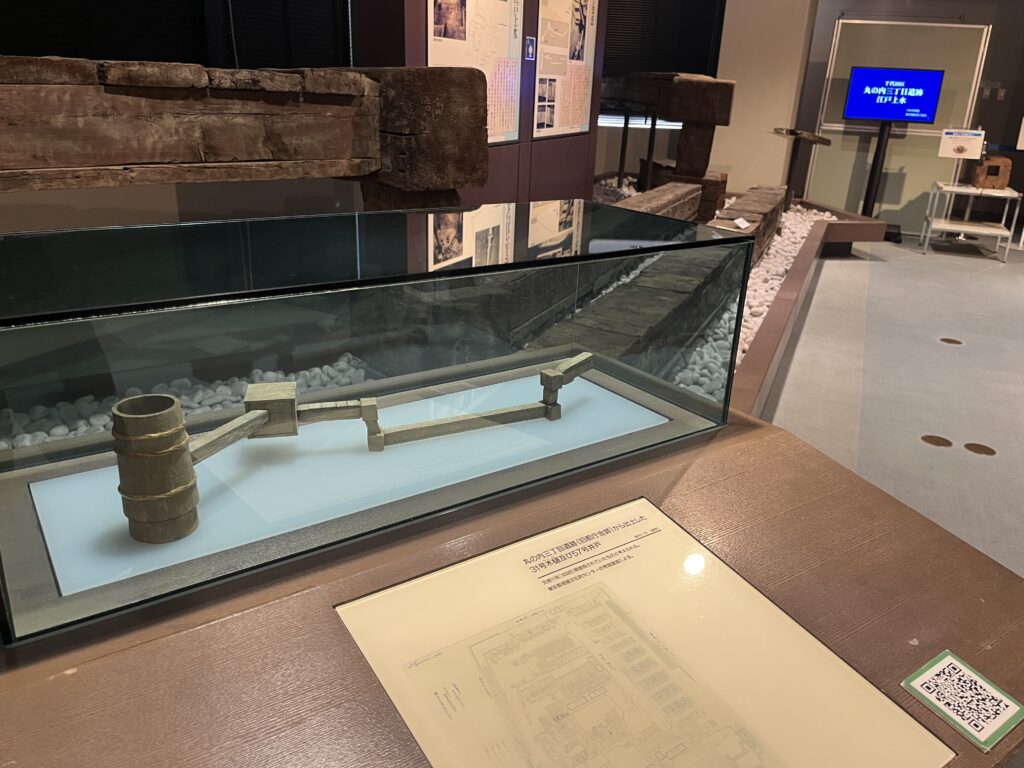

木樋

木樋とは木製の水道管のこと。展示室では本物の木樋を見ることができます。

水が漏れ出さないように一枚板出できていたり、水の流れる方向に蓋の木目が合わせてあったりといった工夫が随所に光る木樋、なんと実際に触ることができるコーナーもあります!!

世界最高水準の技術

木樋の模型をよく見ると、途中で垂直に下がって、また垂直に上がっていることがわかります。このように一度下がった場所から再び水を汲み上げるためには、水道管の気密性が保たれている必要があります。

江戸の木樋がこのような構造を持っていたということは、木樋は気密性基準をしっかりクリアしていたということを示しています。

これは当時の世界最高水準技術だったとされているよ!

神田上水石樋

水道歴史館の裏手で、東京駅付近で発掘された神田上水の石樋を見ることができます。

なんとこの石樋、400年前の姿をそのまま残しているのだとか!

重機もなにもない時代に、遠く離れた取水地から江戸の街まで水を引っ張ってきたなんてすごすぎる……!

水道橋駅から神田川を歩く

水道歴史館から神田川に沿って歩いていくと、水道橋駅にたどり着きます。

水道橋駅を起点に再び神田川沿いを歩くと、神田上水の史跡パネルや御茶の水分水路に到着。

さらに進むと、歴史館で見た懸樋の跡地があります◎

昭和第一高等学校の前なんだけど、横断歩道がないから一度水道橋駅前まで歩いて引き返すよ~!

足を伸ばして四谷まで🐳

四谷には玉川上水水番所跡と玉川上水の終着点があります。

今回は地下鉄に乗って四谷三丁目駅まで行ってみることにしました◎

玉川上水 水番所跡

水番所というのは、水門の見張りをしたり、水路に変なものを捨てたりする人がいないかを監視する水番人の詰所のこと。

水道管が地中に敷設されている現代ではちょっとイメージしづらいけれど、水路が町中に露出している江戸の街では、水路で汚れたものを洗ったり、ひどいときには用を足してしまう……なんて町人もいたそうです。

現在の四谷区民センターの場所には玉川上水の水番所が置かれていました。

四谷区民センターの中に水道局の新宿営業所があるのって、偶然じゃないよね……?

水番人

幕府が玉川上水を維持・管理するために置いたのが水番人。

水番人が置かれたのは上水沿いの羽村・砂川村(現立川市)・代田村(現世田谷区)・四谷大木戸(現新宿区)。

それぞれの地区の水番人はお互いに連絡を取り合って水量調節をしたり、持ち場の見回り、水路の修理といった上水の管理を行いました。

また、上水にかかる橋の管理も水番人の仕事でした。

四谷大木戸

四谷区民センターからすぐの交差点を渡った先にあるのが四谷大木戸。

交通量の多い交差点で人通りもかなりある場所にたたずんでいるので、一見すると休憩スポットのように見えます笑

この大木戸は江戸の端っこ、これより先は江戸の外と言われていた場所です。ちなみに、大木戸の先にある武蔵と下総の2つの国にかかる橋が「両国橋」と呼ばれるようになりました。

玉川上水の終着点

特に看板や史跡パネルがあるわけではないのですが、玉川上水の終着点もこの四谷大木戸付近。

羽村市にある取水堰からこの四谷大木戸までは、約43キロメートル。ここから江戸の市中には石や木でつくられた樋によって給水したという歴史がひしひしと伝わってくる旅になりました。

今度は羽村市に行く予定です◎

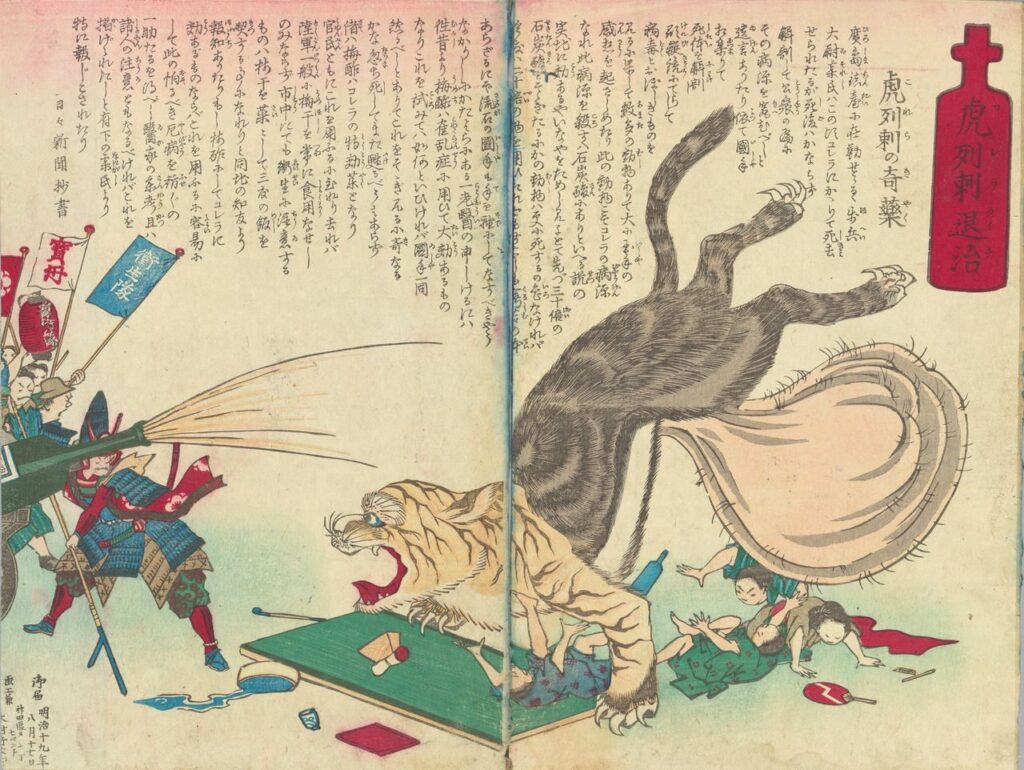

余談:神田下水について

今回は神田上水・玉川上水を巡る旅でしたが、ぜひ神田下水も知ってほしい!

わたしは神田下水推しなのです!!(?)

神田下水は明治政府が東京府に対して下水道整備を促したことで誕生した東京初の近代下水道。

明治15年、コレラが神田・芝などの地域で発生したことが背景になっています。

「虎列刺の奇薬」=梅酢をぶっかけているところ。

東京都水道歴史館の展示は主に上水でしたが、コレラにまつわる展示もありました。

JR神田駅付近の地下には1884~1885年に建設された下水道の一部がいまも現役で活動中。

東京都の下水道の歴史、リンクをいくつか貼っておくのでぜひ見てみてね~!👀