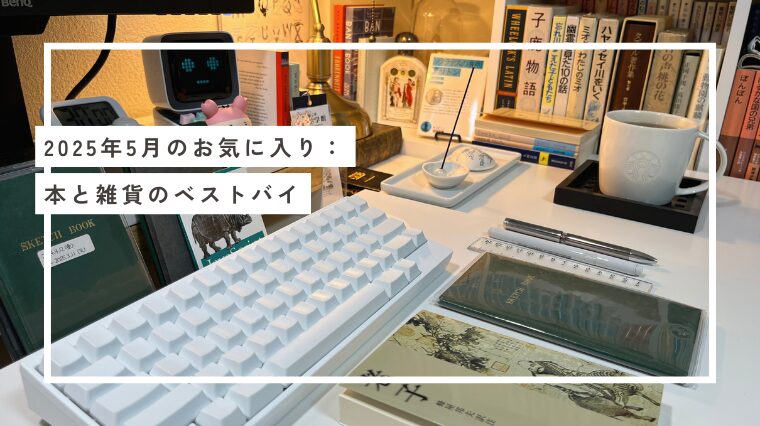

2025年4月のおすすめ本

みなさまこんにちは、伊佐奈 瑛(@IsanaAkira)です。

今日は最近出会ったおすすめの本をジャンル別に紹介します。新たな本との出会いがありますように◎

文学・詩

「嘘の木」|フランシス・ハーディング

嘘を養分として育つ「嘘の木」を巡る物語。主人公は博物学者を父に持つ14歳の少女・フェイス。尊敬する父が発見した「翼ある人類の化石」が捏造だであると疑いをかけられるところから物語が始まります。

舞台は19世紀のイギリスで、アンティーク香る世界感を味わうこともできる一方、「女性が科学の勉強なんて」という差別もきっちり描かれているところが心に刺さります。かなり重い描写も少なくないため、少女が成長する王道ファンタジーを想像しているとびっくりするかもしれませんが、これこそがフランシス・ハーディング作品最大の魅力。

ファンタジー×ミステリー、魔法めいたものはあるけれどあくまでも「スパイス」的立ち位置なのが素敵。

一周目はぜひ、ゴリゴリに感情移入しつつ先を想像しながら読んでほしい……!(たぶんこの読み方が本書を一番よく堪能できる)

人は皆、信じたいものを信じるのだという言葉を体感できる一冊です。

こちらもおすすめ!

「最初の質問」|長田弘

教え子の門出の日や、相談中に一緒に読むことが多い一冊。

長田弘さんが大好きで、中でもイチオシの詩である「最初の質問」が絵本になっています。

言葉にできない気持ちが湧き上がってきてどうしようもないとき、というのが誰しもあると思います。誰かに相談したい気持ちもあるのに、一人でいたいと思う自分もいる、そんなときにゆっくりと味わってほしい一冊です。

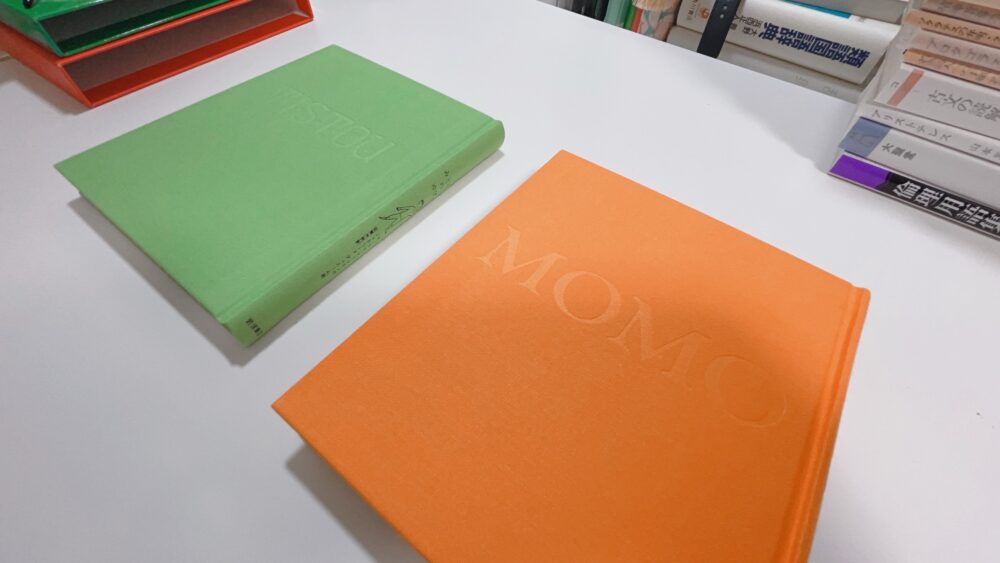

「モモ」│ミヒャエル・エンデ

言わずと知れた児童文学の名作。

大人になってから読んでエンデにはまったという方もいらっしゃるかもしれません◎

モモは、時間を盗む灰色の男たちから、タイトルと同じ名前の少女モモが時間を取り戻すまでのお話。

時間泥棒と言われることが多い灰色の男たちですが、正しくは「時間貯蓄銀行」の行員です。

「家族サービス? 無駄無駄! 時間がもったいないじゃないか!」といった具合に、人生の効率化をちらつかせて街の人からじゃんじゃん時間を奪います。時間が奪われるとどうなるか――心当たりがあるのは、子どもよりむしろ大人たちのほうかもしれません。

いろいろな「モモ」

恐ろしいことに、モモは3種類(絵本を加えると4種類)もあります。中身は同じですが、装丁がそれぞれ違います。

こういうの、揃えたくなるんですよね……。

外で読むなら岩波少年文庫がおすすめ。一般的な贈り物ならばハードカバーのモモ、大切な人や記念日の贈り物なら布張り装丁の愛蔵版のモモがおすすめです。

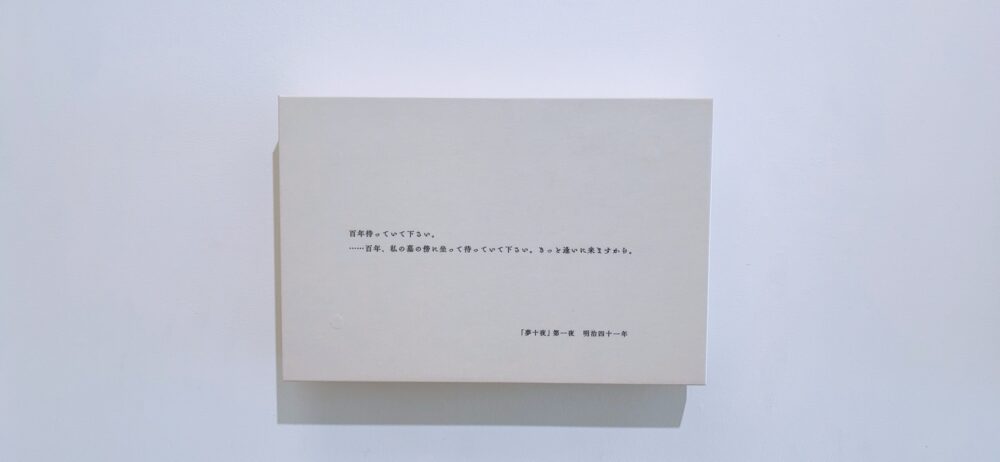

「夢十夜」|夏目漱石

文豪が書いた文学に触れてみたい、という人におすすめの一冊。

漱石は特に読みやすく、さらに「夢十夜」は短編集の形になっていることから、ちょっとした時間に読むことができるのも◎

百年待っていてください。

……百年、百年、私の墓の傍に坐って待っていて下さい。きっと逢いに来ますから

漱石、どの文庫で読む?

漱石を文庫本で読む人限定の悩みがあります。

それは「どの出版社の文庫を選ぶか」という悩み……。

もちろん、どれを選んでも内容は変わりませんが、表記のしかたが若干違います。

漱石が使った表現をそのまま使っているものもあれば、現代では漢字表記されなくなった表現をひらがなに直しているものもあります。また、しおりひもの有無、文字の大きさといった点も、出版社ごとに微妙に異なっています。

- 岩波文庫

漱石の「こころ」を最初に出版した。文字は小さめだけど注釈が充実。歴史的仮名遣いが多いので、慣れるまでは読みにくい。ちょっと高い。 - 新潮文庫

岩波と角川の間。しおりひもがついているので、岩波にないタイトルは新潮文庫を選ぶことが多いかも。 - 角川文庫

オリジナル表紙がかわいい。和紙のようにざらりとしているので趣がある。文字も大きめなので読みやすいが、漢字がひらがなに置き換わっているところが多い。

社会・哲学系

「みどりのゆび」|モーリス・ドリュオン

裕福に暮らすチト少年が主人公。

チトは父親の仕事が「兵器を売ること」だったと知り驚くのですが、このときの表現が深いのです。

おとうさんはいいひとなのです、そうでしたね。いいひとで、しかも兵器商人なのです。じぶんの子どもをとてもかわいがっているのに、ほかのひとの子どもたちをみなしごにするために、兵器をこしらえているんですからね。

この文章を読んで心が揺れた方は、ぜひ手に取ってみてください。小学4年から読めるとあり、文章はとても柔らかいのですが、時折矢のように鋭い問いが突き付けられる瞬間があってはっとします。

ただし、キリスト教的な価値観が色濃く出ている作品でもあるので、もしかしたら「?」と感じてしまう場面があるかもしれません。

じぶんが不思議な〈みどりのゆび〉をもっていることに気づいた少年は、町中に花をさかせてゆきます。さて、父親の仕事と戦争、そしてチトの向かう先は――?

ちなみに、先ほどの引用にはこのような一文が続きます。

でもこういうことは、わたしたちが考えているよりも、ずっとたくさん、世の中には見うけられることです。

「みどりのゆび」も愛蔵版が出ていて、こちらは挿絵もフルカラーです◎

「夜と霧」│ヴィクトール・E・フランクル

アウシュヴィッツを生き延びた心理学者の視点で綴られる体験談。

特筆すべきは限界状態において、人は何を考えてどんな行動を取るのか? という問いが収容された人だけではなく看守たちにも向けられているというところ。

生きることからなにを期待するかではなく(中略)生きることがわたしたちからなにを期待しているかが問題である

ハンナのかばん、アンネの日記と合わせて視点の違いから考察を深めるのも良いし、ライフ・イズ・ビューティフルなどの映画と合わせて読むのもいいかも。

戦争を体験したことがないのは幸せなことだけど、戦争のことを知らなくていいわけではないし、まして関係のないことでは決してありません。

すごく表現が難しいのだけど、当事者の視点だからこそ見えるもの、心理学者だからこそ感じ取れたもの、そして戦争を知らないわたしたちだからこそ考えることができること、そのすべてが大事なんだと思います。

答えがない問いをみんなで考えて解釈を深めていく、その深さに意味があるように感じるので、ゆっくりと考察を深めてほしい一冊です。

青空文庫で読めるもの

「出世」|菊池寛

職業の貴賎意識を扱うお話。

読み進めるにしたがって「あ~そういう気持ちになること、あるある……!」とじわじわきます。

現代文学のように派手な表現はありませんが、だからこそ「人間」がよく浮かび上がってきて、登場人物たちの「その後」を読後にじっくりと考えたくなる作品です。

「差押へられる話」|菊池寛

純粋に面白い(菊池寛は真剣なのだろうけれども)。

税金払いたくないよ!! と考えたことはあっても、払わないと誓って税務署と勝負した人、なかなかいないのでは?

「桜の森の満開の下」|坂口安吾

ぞくりとしながら人情もある、不思議な読後感のお話。流血表現があるので苦手な方は注意が必要ですが、唯一無二の感覚を想起させる不思議な作品。

満開の桜の木が、ちょっとだけ怖くなるかも?

「フランス哲学についての感想」|西田幾多郎

ことばにできないものをことばでとらえる天才が西田幾多郎という哲学者だと思っているのですが、この短いエッセイは西田のうまみをしっかり味わうことができる逸品!

哲学書で、かつ昔の表現が多いので少し読みにくく感じるかもしれませんが、哲学や倫理学がお好きな方はぜひ。デカルト、ショーペンハウエル、ベルグソンといった著名な哲学者の名前も登場します。

図書館で見つけたら読んでほしい本たち

「図書館で見つけたら」とあるのは絶版の本だからです(かなしい)

「忘れ川をこえた子どもたち」|マリア・グリーペ

忘れ川をこぎわたった者には、あとにしてきた岸辺でのできごとが何一つ思い出せない

北欧神話がベースになっていて、本の中に登場する引用句も全て古代北欧神話・英雄伝説歌謡集『エッダ』がもとになっています。

スウェーデンの一地方に住むガラス職人の二人の子どもたちが、ある日突然行方不明になる。

村の占い師(より正確には「魔法使い兼占い師兼機織り」とでもいうべき素敵な立場)が子どもたちを探しに行くのですが、フラクサのような立ち位置の魔法使いって他では見ない気がします。

「普段は普通に暮らしていて、ふっと非日常の世界に行って、また人知れず普通の世界に戻ってくる」というフラクサの魅力は、再読のたびに深まってゆくような気がします◎

「幽霊を見た10の話」|フィリパ・ピアス

「トムは真夜中の庭で」の作者さんによる物語。

幽霊とありますが、どちらかと言うと日本でいう八百万の神々という存在に近いかもしれません。いわゆるホラー小説とは異なり、人間の感情や心が主題のお話が詰まっています◎

最後にひとこと🐳

本をたくさん紹介したい! と思うとき、あらすじを書くべきか厳選した引用一つにすべてを込めるべきか、いまだに迷っています笑

あらすじか引用か、それが問題だ――。